Ouragans et cyclones tropicaux : pourquoi ils sont différents et comment nous sommes meilleurs pour les prévoir

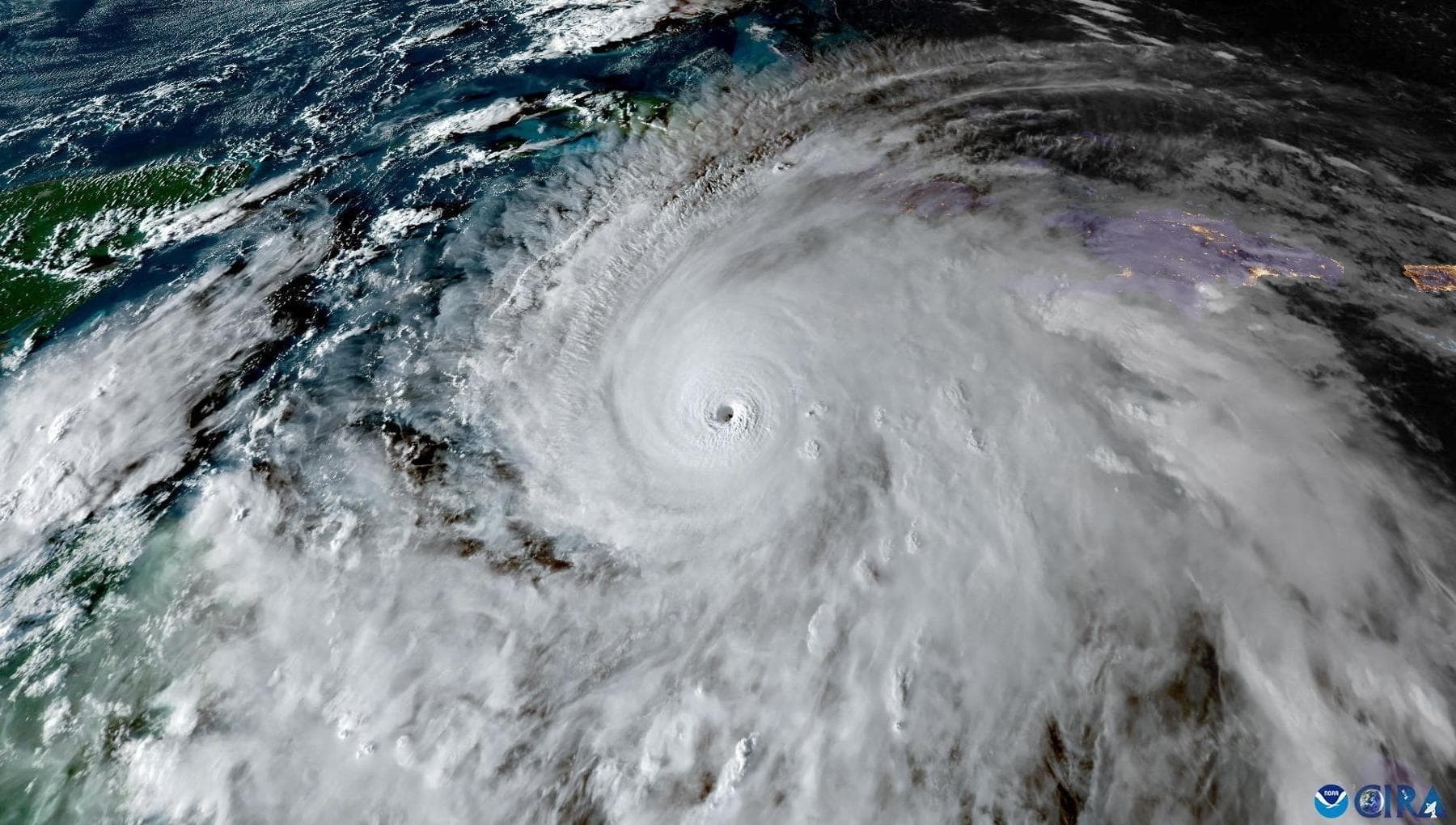

« Après le passage de Melissa sur la Jamaïque, je m'attendais à des dégâts plus importants, même si le bilan reste encore très partiel. » Enrico Scoccimarro étudie les cyclones tropicaux depuis vingt ans, mais il se concentre particulièrement sur la Méditerranée. Il dirige la division Variabilité et prévision climatiques du Centre euro-méditerranéen sur les changements climatiques (CMCC). « Lorsqu'il a frappé l'île des Caraïbes, l'ouragan était de catégorie 5, la plus élevée. De nombreux ouragans atteignent leur intensité maximale en mer… mais rares sont ceux qui touchent terre dans de telles conditions. »

Que pouvons-nous tirer de l'affaire Melissa ?

« Tout d’abord, le système d’alerte a fonctionné. C’est une amélioration majeure par rapport au passé : le suivi des ouragans s’est considérablement amélioré au cours des vingt dernières années. Et de ce fait, des systèmes d’alerte beaucoup plus précis ont été créés. »

Pourquoi ce cyclone a-t-il suscité autant d'inquiétude ?

« Melissa présentait des caractéristiques particulièrement inquiétantes. Outre sa catégorie 5 qui a frappé la Jamaïque, elle s'est déplacée très lentement, stagnant longuement au-dessus des mêmes zones. Or, les dégâts les plus importants causés par les ouragans sont liés non pas au vent, mais à l'eau : qu'il s'agisse de la pluie ou des précipitations. Plus l'ouragan persiste dans une zone, plus les dégâts causés par l'eau seront importants. »

Quel rôle joue le réchauffement climatique ?

« En réalité, dans un environnement plus chaud, on s'attend à moins de cyclones tropicaux car l'atmosphère tend à être plus stable. Cependant, une fois formés, ils peuvent être plus intenses, en raison de la plus grande quantité d'énergie présente dans l'océan. Et la lenteur avec laquelle Melissa se déplace est également cohérente avec le changement de dynamique à grande échelle que l'on prévoit dans un climat plus chaud. »

Comment « éteint-on » un ouragan ?

« Certainement lorsqu'elle atteint la terre ferme. Car ces structures sont alimentées en puisant l'énergie de l'océan. »

Pourquoi êtes-vous chez CMCC, experts en cyclones tropicaux ?

« Il y a déjà 15 ans, nous avons mis au point le premier modèle de simulation climatique à l'échelle mondiale qui nous a permis d'étudier l'évolution des cyclones tropicaux, selon différents scénarios futurs, en fonction de la quantité de CO2 que nous continuerons d'émettre dans l'atmosphère d'ici la fin du siècle. Au fil des ans, nous avons affiné la résolution de nos modèles jusqu'à pouvoir simuler les tempêtes les plus violentes, comme les ouragans de catégorie 5. Le nôtre était l'un des deux seuls au monde capables de le faire lorsque nous avons achevé ce développement. »

Pourquoi les simulations informatiques sont-elles importantes dans ce domaine ?

Elles nous ont permis de comprendre en détail des mécanismes que nous n'aurions pas pu appréhender avec les seules données satellitaires ou issues de bouées océaniques. Par exemple, la description du processus d'atténuation de l'intensité d'un ouragan induit par celui-ci : l'énergie extraite de l'océan peut être réduite par le cyclone lui-même : les eaux chaudes de surface sont déplacées du centre du cyclone et remplacées par des eaux plus froides remontant des profondeurs. Le cyclone perd alors de l'énergie. Or, ces données, couvrant l'ensemble de la colonne d'eau océanique, sont difficiles à mesurer, d'où l'importance cruciale des simulations numériques.

Melissa ne s'est pas éteinte…

« On s'y attendait, surtout vu la lenteur du processus et la quantité d'eau froide qu'il a fallu pomper du sous-sol. Si cela ne s'est pas produit, c'est que la couche d'eau chaude était suffisamment profonde. »

Avec le changement climatique, devons-nous craindre quelque chose de similaire sous nos latitudes ?

En Méditerranée, on observe des médicanes. Leur structure est similaire à celle des cyclones tropicaux, car, contrairement aux cyclones classiques de nos latitudes, elles puisent également leur énergie dans la mer : un noyau chaud se forme au centre, bien au-dessus de la surface, et capte l’énergie des profondeurs. Cependant, elles sont très rares, avec une moyenne d’une tous les deux ans. De plus, elles ne peuvent atteindre la même intensité que les ouragans de l’Atlantique. Les températures en jeu, et donc l’énergie, sont plus faibles que sous les tropiques. Par ailleurs, la Méditerranée est bien plus petite que l’Atlantique, et les structures des médicanes ne pourront jamais atteindre les 1 000 kilomètres de diamètre d’un ouragan. Enfin, elles se dissipent beaucoup plus rapidement, en quelques jours seulement, tandis qu’un cyclone tropical peut persister dans l’océan pendant trois ou quatre semaines.

La Repubblica